Menschsein zwischen Leben und Tod

Eine neue (nicht einfache) Gesprächsreihe im Jahr 2025

Das Nachdenken über die eigene Begrenztheit und das Wissen um die persönliche Endlichkeit mag nicht unbedingt im Leben der Erwachsenen eine sehr große Rolle spielen, zugleich aber ist zu beobachten, dass die Begegnung mit Sterben und Tod zu den Lebenserfahrungen aller Menschen unweigerlich gehört – nicht zuletzt angesichts krisenhafter Herausforderungen der unmittelbaren Gegenwart.

Deshalb kann es im Rahmen einer Gesprächsreihe sinnvoll erscheinen, Entwicklungen und Herausforderungen im Umgang mit dem Lebensende in individueller und gesellschaftlicher Betrachtung zu erschließen. Somit geht es in unserer Zeit um Prozesse, die Tod aus dem Alltag ausblenden oder im Alltag neu gewichten. „Das Verdrängen von Sterben und Tod aus dem Alltag und auch aus dem Bewusstsein vieler Menschen“, schreibt der Theologe Christian Grethlein „ist das Resultat vielfältiger, aber miteinander zusammenhängender Prozesse vor allem der letzten zweihundert Jahre. Die strikte Reduktion des Wirklichkeitszugangs auf Mess- und Berechenbares in den modernen Naturwissenschaften ließ nicht nur transzendente Vorstellungen obsolet erscheinen“.

Ebenso tragen medizinischer Fortschritt, sich wandelnde Sichtweisen auf Sterben und Tod in Medizin und Technik, die Auflösung klassischer Formen der Begleitung, die gesellschaftliche Pluralisierung mit ihren Möglichkeiten freier Selbstbestimmung zu diesen Prozessen bei.

Mit dem Begriff des selbstbestimmten Sterbens rückt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 26.02.2020 in den Fokus. Die Entscheidung des Gerichts erklärt den § 217 des StGB, der die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellte, für nichtig. Im Mittelpunkt stehen die Herleitung und Beschreibung eines Rechts auf selbstbestimmtes Sterben, das aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht resultiert. Die freiwillige, eigenhändige Selbsttötung wird demnach vom BVerfG als Akt autonomer Selbstbestimmung erachtet. Was bedeutet dies aus christlicher Sicht?

Vor diesem Hintergrund kommt den Dimensionen der Begleitung Sterbender eine zentrale Bedeutung zu und erhält die Frage nach dem Menschsein zwischen Leben und Tod eine christliche Prägung, insofern, als auch die Christen und die Gemeinden im Rahmen der Seelsorge, in den vielfältige Formen der sozialen Arbeit sowie durch ihre Beteiligung an den entsprechenden öffentlichen Debatten Zeugnis dafür ablegen, dass Autonomie, Selbstbestimmung und Freiheit auch bedeuten, sich für das Leben zu entscheiden.

Herzliche Einladung sich mit diesem sicher nicht einfachen Thema zu

beschäftigen… Pastor Klaus Koltermann

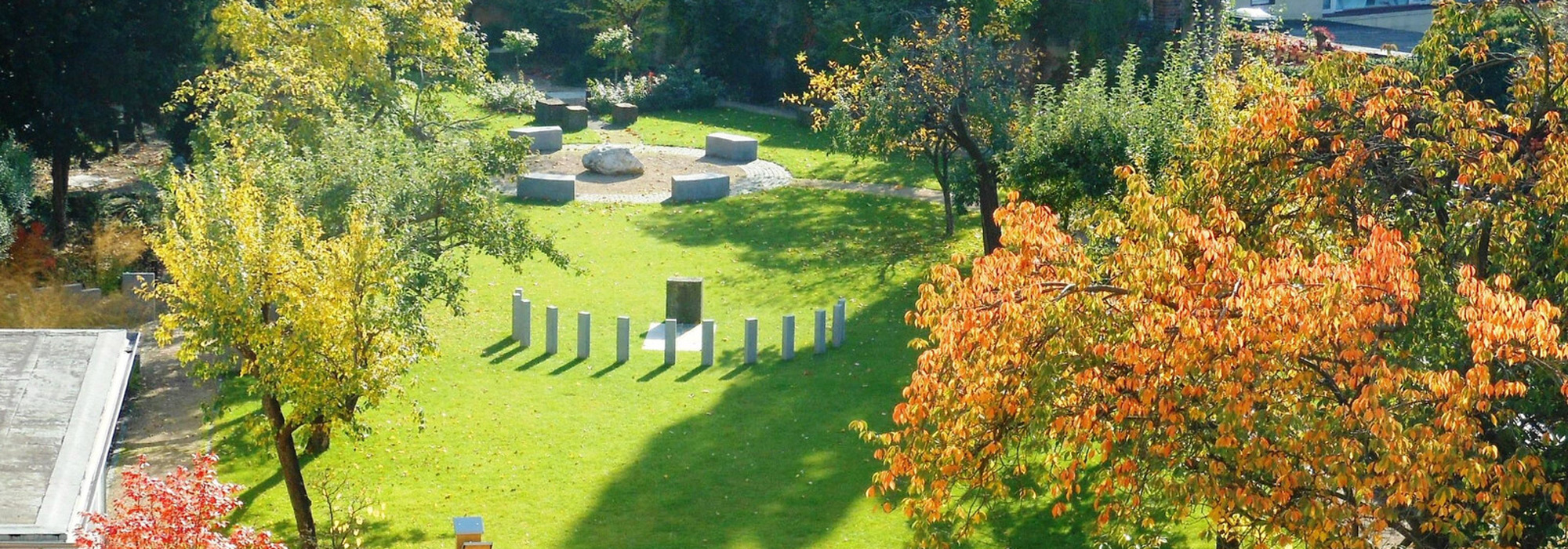

Die Gesprächsabende finden jeweils donnerstags von 20-22 Uhr im Pfarrheim von St. Pankratius, Dormagen-Nievenheim, Conrad-Schlaun-Straße, statt:

30. Januar: Zur Alltäglichkeit von Sterben und Tod

20. Februar: Zur Darstellung des Suizids im Christentum

10. April: Das Verschwinden von Sterben und Tod

5. Juni: Vom Recht auf selbstbestimmtes Sterben

3. Juli: Begleitung – Sterben und Tod als Teil des Lebens